初心者にとっては分かりにくいウキ釣りの仕組み

今回はウキ釣りの仕組みについて解説していきたいと思います。早速ですが以下のような仕掛けを見たことはありますか?

これはウキ釣りに必要なものがセットで売られている商品です。初心者の方はこのような商品を使ってウキ釣りを始める場合が多いと思いますが、これを間違って使っている人が多いです。

まず、この仕掛けが何なのかということを解説していきます。これは飛ばしサビキ(投げサビキ)、電気ウキ釣り、ウキフカセ釣りなどウキを使う全ての釣りに通じるものです。

仕組みを理解すれば自分で仕掛けを作ることもできますので是非覚えてみてください。

ウキ釣りの種類 -固定仕掛けと誘導仕掛け-

ウキ釣りには大きく分けて3種類の仕掛けがあります。固定仕掛けと半誘導仕掛け、そして全誘導仕掛けです。

固定仕掛けはウキ下(タナ)を固定した釣りになります。一方半誘導仕掛けはウキ止めを動かすことによって自由にウキ下を変えられます。深場を狙う際や、ウキ下を頻繁に変える場合はこちらを選びます。そしてウキ止めを使わない全誘導仕掛けというものもあり、主にフカセ釣りで使われます。

防波堤の釣りでは固定仕掛けにするメリットがあまりないので、投げサビキや電気ウキ釣りなどほとんどの釣りで半誘導仕掛けを使うのが一般的です。今回ご紹介する仕掛けは半誘導仕掛けについて解説したいと思います。

半誘導仕掛けのメリット

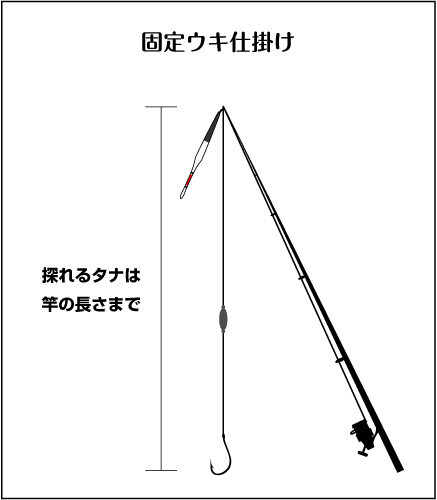

半誘導仕掛けというものは後から発明されたもので、最初は固定仕掛けが主流でした。しかし、固定仕掛けでは竿の長さ以上の棚を探ることができませんでした。

どういうことかというと、ウキをギリギリまで巻き上げた時にハリスが竿より長いと操作がし辛く、キャストもできないからです。

しかし半誘導仕掛けはウキ止めという画期的な道具を使うことによって竿の長さ以上の棚に餌を送ることが可能になりました。

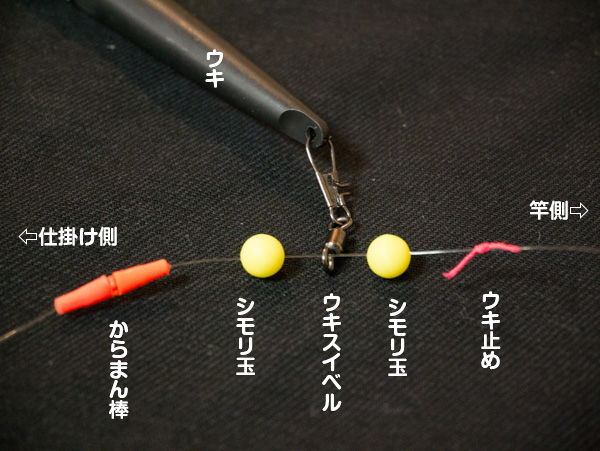

こちらが実際に使用する仕掛けです。

それでは、各道具について解説していきます。

半誘導仕掛けの解説

ウキの役割

ウキの役割は釣りをしたことのない人でもある程度わかるのではないかと思います。防波堤では棒ウキを使うことが多いので、ここではまず棒ウキを基準にしてお話をしたいと思います。

ウキというと海面にピンと立って、漂っている姿を思い浮かべますが、実はウキだけを水面に浮かせるとウキは立ちません。

ウキを立たせるためには、ウキにオモリなどで負荷を与える必要があります。

投げサビキの時はプラかごにオモリが組み込んでありますので、それがそのままオモリになります。

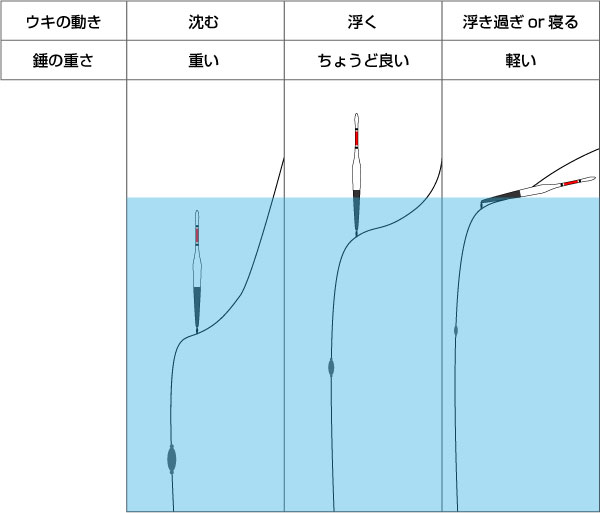

このオモリが重すぎるとウキの浮力の限界を超えて、ウキが沈んでしまいます。

ウキにはそれぞれオモリ負荷があり、号数が大きくなるにつれて浮力が増します。その分だけ重い錘がつけられるということになります。魚が違和感なくエサをくわえるためには浮力の小さいウキを使うのが良いとされていますが、軽い分だけ遠投はできなくなります。

下カゴの投げサビキの場合は、だいたいプラかごの重さに合うようになっていますのでそこまで厳密に考える必要はありません。

ウキの最大の役割は、魚のアタリを取ることです。魚がエサを食って糸を引っ張ると、浮いているウキが海中に沈み込みます。ウキ釣りで一番ドキドキする瞬間ですね。しかし、魚のアタリは何もウキが沈み込むだけではありません。

時にはウキが寝る(立っているウキが横になる)ことがあります。これは魚が糸を引っ張るのではなく、エサを食った後にウキ方向に泳いでいる(食い上げ)という状況です。つまり魚が上に泳ぐことによってウキを立たせるための負荷を無くなるのでウキが寝てしまうということですね。

アタリ=ウキが沈むというイメージを持っている人が多いので、ウキが寝てもそれがアタリだと気づかず、魚を自由に泳がせてしまった結果、仕掛けがぐちゃぐちゃになったり隣の人とオマツリしてしまうということがよくあります。

(ウキの種類には自立ウキというものがあり、オモリがなくても自立するものがあります。)

ウキ止めの役割

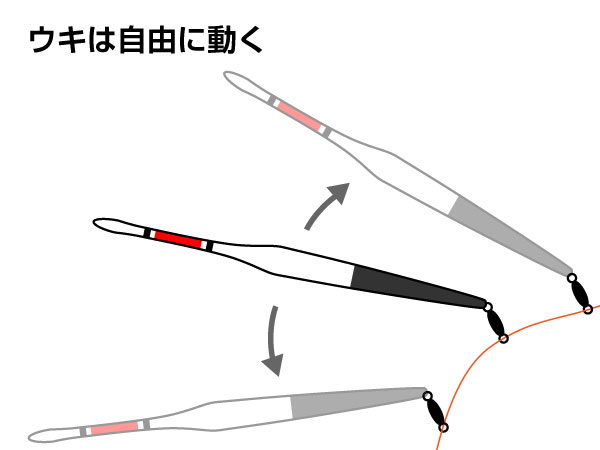

半誘導仕掛けの場合、ウキはウキスイベルの環を道糸通して繋がれているだけなので、ウキはスルスルと自由に動くことができます。この自由に動いているウキを任意の位置で止めるのがウキ止めの役割です。

ウキ止めには、道糸にウキ止め糸を結ぶか、ウキ止めゴムを用いるかの2種類があります。どちらも同じ役割ですが、ゴム製のものはキャスト時の抵抗が大きいため、慣れたらウキ止め糸を使う方がオススメです。

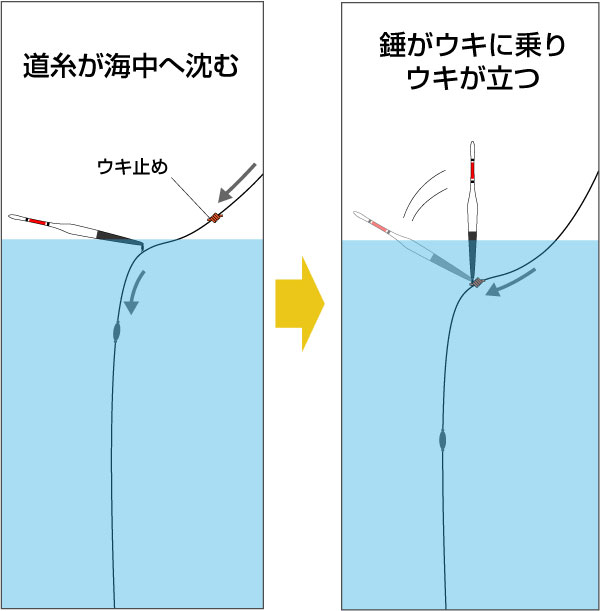

仕掛けをキャストすると最初に錘が海の中へ沈んでいきます。そうすると糸がどんどん海中に入っていきますね。

そしてウキ止めがウキの位置まで来ると、それ以上上にはウキが行かなくなります。そうするとウキには錘の重さが乗っかるので、ウキが立つというわけです。

ウキ止めはリールに巻き込んでも大丈夫!

よく、初心者が間違いやすいポイントとしてあるのがキャストする時のウキ止めの位置です。ウキ止めにゴムを使っている場合は特にリールを巻く時にガイドに引っかかって抵抗感があるので、ウキ止めをガイドの外に出している人が多いです。これでは半誘導にしている意味がありません。

ウキ止めはガイドの間にあっても、リールの中に巻き込んであっても、どこにあっても大丈夫ですので安心してキャストしてください。

シモリ玉は補助

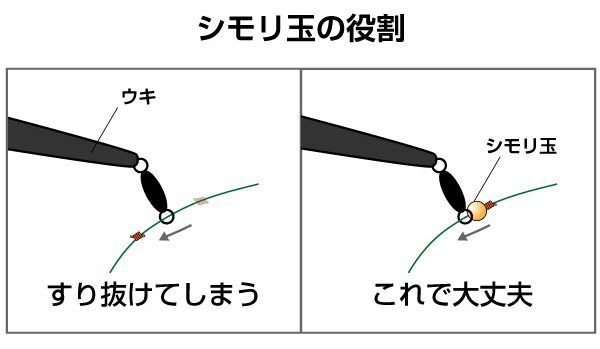

実はウキ止めだけでは、ウキを止めることはできません。なぜならウキ止めがウキスイベルをすり抜けてしまうからです。

そこで使うので「シモリ玉」です。シモリ玉は貫通した穴の空いた小さな玉です。ウキ止めとウキスイベルの間に入れることによってウキ止めがウキスイベルをすり抜けないようにする効果があります。

からまん棒って必要?

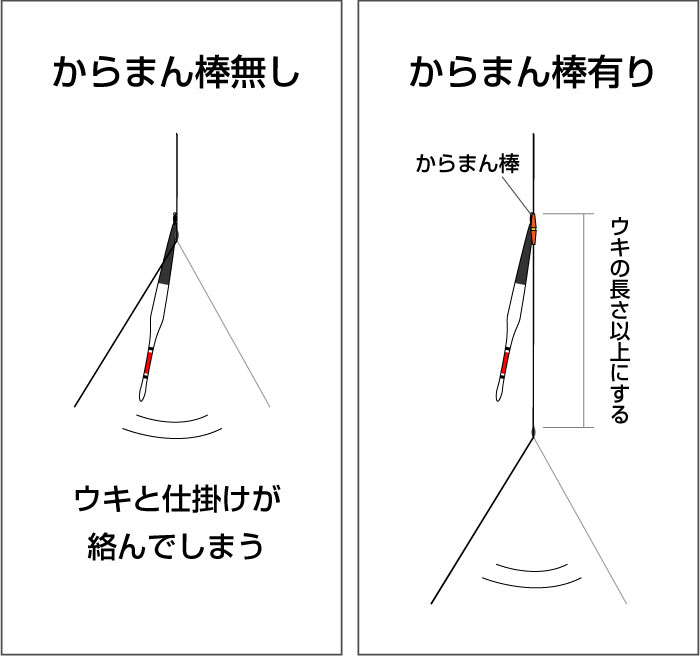

からまん棒は棒ウキを使う場合は必須だと思った方が良いでしょう。その名の通り、主にキャスト時に仕掛けが絡んでしまうことを防ぎます。

からまん棒とサルカンの間は、使用する棒ウキの長さ以上を取ってください。

ウキを繋いでるウキスイベルの環がからまん棒の先端より大きければ、ウキスイベルとからまん棒の間にはシモリ玉を入れてください。

以上のことを踏まえれば、半誘導仕掛けを一から作ったり、ラインブレイクした時に自分で復旧できるようになります

最初は市販の仕掛けを使うのも良いですが、仕掛けを作るというのも釣りの醍醐味の一つなので是非挑戦してみてください。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 釣り情報 -NO FISH NO LIFE-ウキ釣りの仕組みを解説!自分で作る半誘導仕掛けhttp://nfnl.jp/hanyudo-ukituri/初心者にとっては分かりにくいウキ釣りの仕組み今回はウキ釣りの仕組みについて解説し […]